間取りづくりのポイント

子どもはどんどん成長して、荷物が増えたり部屋の使い方も変化していきます。

また、小さな頃にはお母さんのそばにいる時間が長い子どもも、思春期になれば、特に男の子は親との会話の機会が少なくなる場合もあるのではないでしょうか…?

家は単なる入れ物ではないので、パズルのように間取りを決めて、それで終わりというものではありません。

子どもの成長に従って、その接し方や扱い方も変わってきます。

そういった変化に対応出来る住宅として雑誌などで紹介されているのは、リフォームしてあとで間仕切りを変更したり、追加する事を前提に考えられている場合が多いようです。

生活をしていると、リフォームのための大きな工事は億劫だったり、出費が負担になったりで、実際に間仕切り変更や追加はハウスメーカーなどが提案しているほどは出来ないのが現実ではないでしょうか?

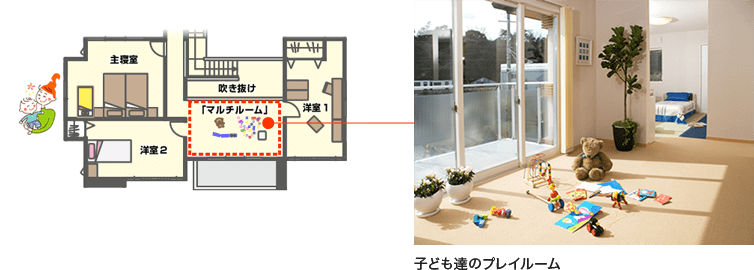

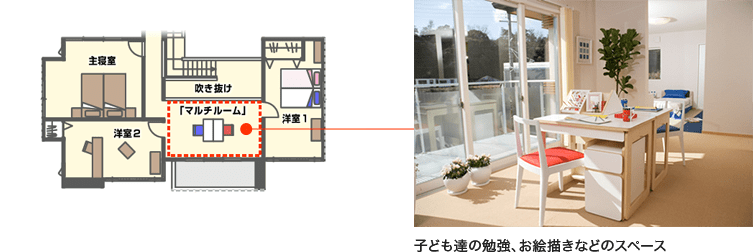

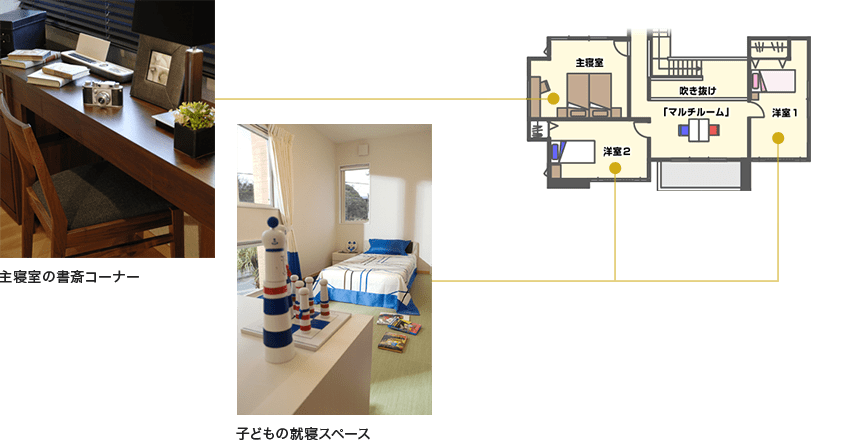

間取りの一例を使ってご紹介します。プライベートゾーンである2階部分の中央に「マルチルーム」を設け、この空間と各居室を上手に活用することで、リフォーム工事などは行なわず、各ライフステージに合わせた住まい方ができるように考えています。

子どもの成長ステップである幼児期⇒学童期⇒思春期といったステージに分けて見ていきます。

Stage1 幼少期上の子どもが幼稚園、下の子どもがまだ幼児の頃の住まい方

まだ、上の子、下の子それぞれに一部屋といった年齢ではないので、洋室1を旦那様の趣味の部屋として活用するなど余裕を持った使い方が出来るようになっています。

下の子が小さいので主寝室にはベビーベッドを置いて親子三人で就寝。上の子は自立心を育てるため、洋室2で一人で寝るといった計画になっています。

洋室1は旦那様の書斎兼趣味のスペース。パソコン、オーディオなど1人で趣味を満喫できる部屋として、子どもが個室を使うまでのひととき、贅沢に使用します。

2階中央のマルチルーム

この時期は子ども達のプレイルームとして使います。ここで遊んでおもちゃなどをちらかしても1階からは見え難く、急なお客様が見えてもお母さんは慌てる事はありません。1階キッチンいるお母さんは、吹き抜けを介して2階の気配を感じられるため安心です。

Stage2 学童期 低学年上の子どもが小学校低学年、下の子どもが幼稚園の頃の住まい方

子どもは二人ともまだ小さいので、個室を与えず、洋室1を二人がいっしょに寝る就寝スペースとして活用します。

勉強やお絵描きは吹き抜けを介して1階や、主寝室から両親が気配を感じられる場所であるマルチルームで行ないます。

旦那様の書斎は洋室2に移動しています。

Stage3 学童期 中学年上の子どもが小学校中学年、下の子どもが小学校低学年の頃の住まい方

二人の子どもは小学校低学年~中学年なので、個室では就寝のみ。勉強や遊びはマルチルームで仲良く行います。

それぞれが個室にこもるのではなく、吹き抜けを介し1階や主寝室から気配の感じられるマルチルームで、兄弟姉妹がいっしょに勉強やお絵描きを行なうStage2と同様の使い方です。

お子さんに洋室を譲った旦那様は書斎を主寝室に移動します。オーディオなども就寝前のひとときの時間に楽しむことになります。

Stage4 思春期上の子どもが中学生以上、下の子どもが小学校高学年の頃の住まい方

二人の子どもが小学校高学年以上になり、プライバシーへの配慮が必要になる時期です。 それぞれの洋室に机とベッドを持ち込み、兄弟姉妹それぞれが勉強と就寝を一室で出来るような一般的な子ども室の使い方です。

この時期になると、マルチスペースでおもちゃをひろげて兄弟姉妹遊ぶ事もなくなるので、今度は奥様の場所・・・ガーデニングスペースとして活用します。日差しがたっぷり入る窓際やバルコニーを使いながら楽しくグリーンのお手入れが行なうことが出来ます。

まとめ

子どもの成長を考えた間取り作り、いかがでしたか?

今回の例は、2階にマルチスペースを設けてプラスαの提案を行いながら使いまわしていく形ですが、最近はあまり間仕切りを作らない大空間の住宅が増えてるので、そういう住宅では1階を上手に活用しながら、合わせて各室を使いまわす事でライフステージに対応していくことも可能だと思います。

みなさんも新築の際には、是非、将来を見据えた住まいを計画していただければと思います。