建物の地震対策

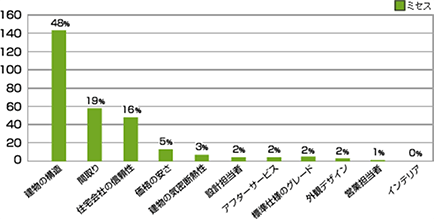

今回、既婚女性に対する「地震対策」についてのアンケートでも、多くの方が、建物の構造に対して関心を示しています。もちろん、東日本大震災のような大津波の前には、どのような耐震性能に優れたい家も無力ですが、少なくても津波の被害のない内陸部においては、今後、耐震構造の研究は進んでいくでしょう。実際に私たちも、大きな地震が繰り返しおこる日本において、従来の耐震住宅では、大きな地震の度に耐震性能が落ちてしまうことが解り、『制震構造』という繰り返しの地震が来ても、家の耐震性能がほとんど変わらない構造を採用することになりました。

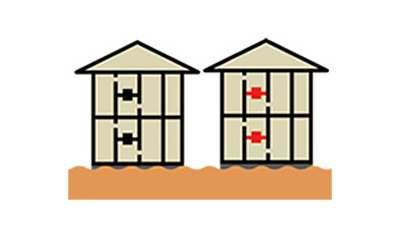

では、こで木造住宅に用いられる構造の内、3つの地震対策を比較してみましょう。

耐震構造

文字通り「震えに耐える」構造です。柱や梁、接合部を強化して建物そのものが地震エネルギーを受け止める構造です。電車やバスに乗っている時に揺れに耐えているのと一緒ですね。

制震構造

制震構造は鋼やゴム、油圧式などの振動を吸収させ、震幅を低減する装置(ダンパー)を設置する構造です。地震エネルギーを吸収させて、建物の変形量を低減します。

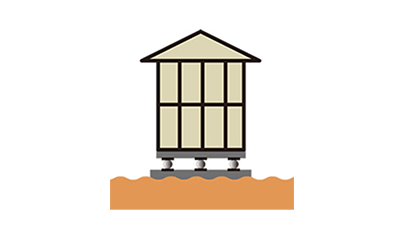

免震構造

免震構造は建物と地面の間に免震装置を入れることで建物に地震エネルギーを伝えずらくします。

「地震対策」についてのアンケート

こうした意識は住宅購入の優先度にも見られます。大半の方が建物の構造を一番優先すると回答しています。住み心地や間取り、デザインなど、永く住み続けますのでもちろん重要なことですが、安全性や安心に関わる住宅会社の信頼性などは住宅購入を検討している方ほど高まる傾向が見えました。

心の変化と住宅のあり方

家族や地域の絆を再認識された方も多かったのではないでしょうか。また、震災後の流通麻痺や物不足を経験された方は備蓄への関心も高まったことと思います。住宅においての工夫をいくつかご紹介します。

絆を育む空間

家族の一緒にいる時間を増やす工夫です。家族それぞれの時間が不規則になるとどうしても、コミュニケーションの時間は減ってしまいます。床座スペースをダイニングとして使うことで、食事の時間が異なる家族とくつろぎながら会話が自然に生まれるように考えました。キッチンと接することで炊事をする方とのコミュニケーションが図りやすくなります。また、タタミを小上がりにすることで目線の高さが近づきより家族の距離が近づくようになります。

備蓄にも最適なリビング・コンテナ

リビング空間に大きな収納を設ける。日常の収納として、非常時の備蓄スペースとして活用できます。キャンプをよく行うご家庭では、このようなスペースがあればキャンプ用品をしまっておくことにも有効です。キャンプ用品は災害時にも活用できる機能的なレジャー道具です。非常時のための備蓄や準備は万一の際に劣化するなど使えないこともあります。日々の暮らしに役立つものが非常時に有効であることが重要だと思います。

住まいも日常の利便性を重視し、災害時の備えになるような工夫をされることをお勧めします。

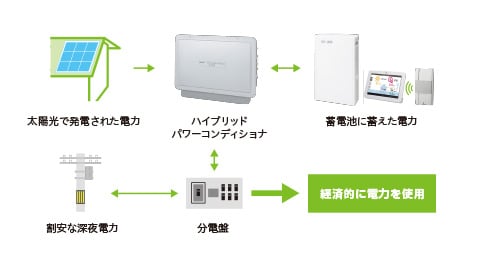

非常時に自立する為の住宅技術

太陽光発電システムは非常時に自立する為に活用できるもっとも身近な機器かもしれません。通常は発電した電力を消費して、電気の購入を減らすことができます。万一の非常時には、自立運転機能によって非常用の電源の確保に有効です。電力が使用できると、情報収集のためのテレビの利用が可能になりますので、非常に活躍します。

まとめ

地震に限らず、水害や竜巻・台風など多くの自然災害が発生しています。こうした自然災害に備えることの重要性を見つめてみてはいかがでしょうか。その備えが日常でも活かせるとより豊かな暮らしが実現できそうです。

災害時に避難所へ避難する事は大切です。警戒レベルが下がってからはご自宅に帰って生活が送れるか否かで精神面や身体面のストレスの軽減につながるのではないでしょうか。災害時の安全と災害後の日常生活の回復の早さは住宅の性能によって変わる点と言えるのではないでしょうか